平戸プロジェクト

プロジェクトの概要

長崎県平戸市南部地区では、人口減少・高齢化が進行しており、公共交通の維持が困難になっています。 現在は、平戸市によるコミュニティバスの運行や、コミュニティバスのデマンド運行化などの取り組みも行われていますし、まちづくり協議会が運営する公共ライドシェアも地域の高齢者の通院などでの移動を支えています。 しかし、今後も人口減少・高齢化がさらに進むことが予想され、これらの仕組みも継続が難しくなることが予測されます。

もしそうなってしまうと、高齢者など交通弱者の買物や通院などに必要な移動手段が確保できず、外出が制限されることになってしまいます。 こうした交通弱者の増加は、地域住民の生活の質を下げ、それが地域活力そのものを低下させる要因になる可能性があります。

筑波大学と麗澤大学の学生を中心とした平戸プロジェクトでは、過疎地域の移動手段の効率化についての研究を進めています。 平戸市役所とまちづくり協議会の協力を得て、平戸市南部地域を対象として、過疎地域における移動手段の現状と課題を把握し、移動手段の効率化を図ることで、地域居住の持続性を高めることを目指しています。

ワークショップ(2025年8月5日)

2025年8月5〜7日の日程で、平戸市南部公民館を会場に、プロジェクトのワークショップが開催されました。 今回、麗澤大学の大澤義明先生にお誘いいただき、2025年8月5日にオブザーバー参加する機会を得ました。 ワークショップには、大学院生4名、大学生4名、市職員3名、まちづくり協議会5名の計16名が参加しました。

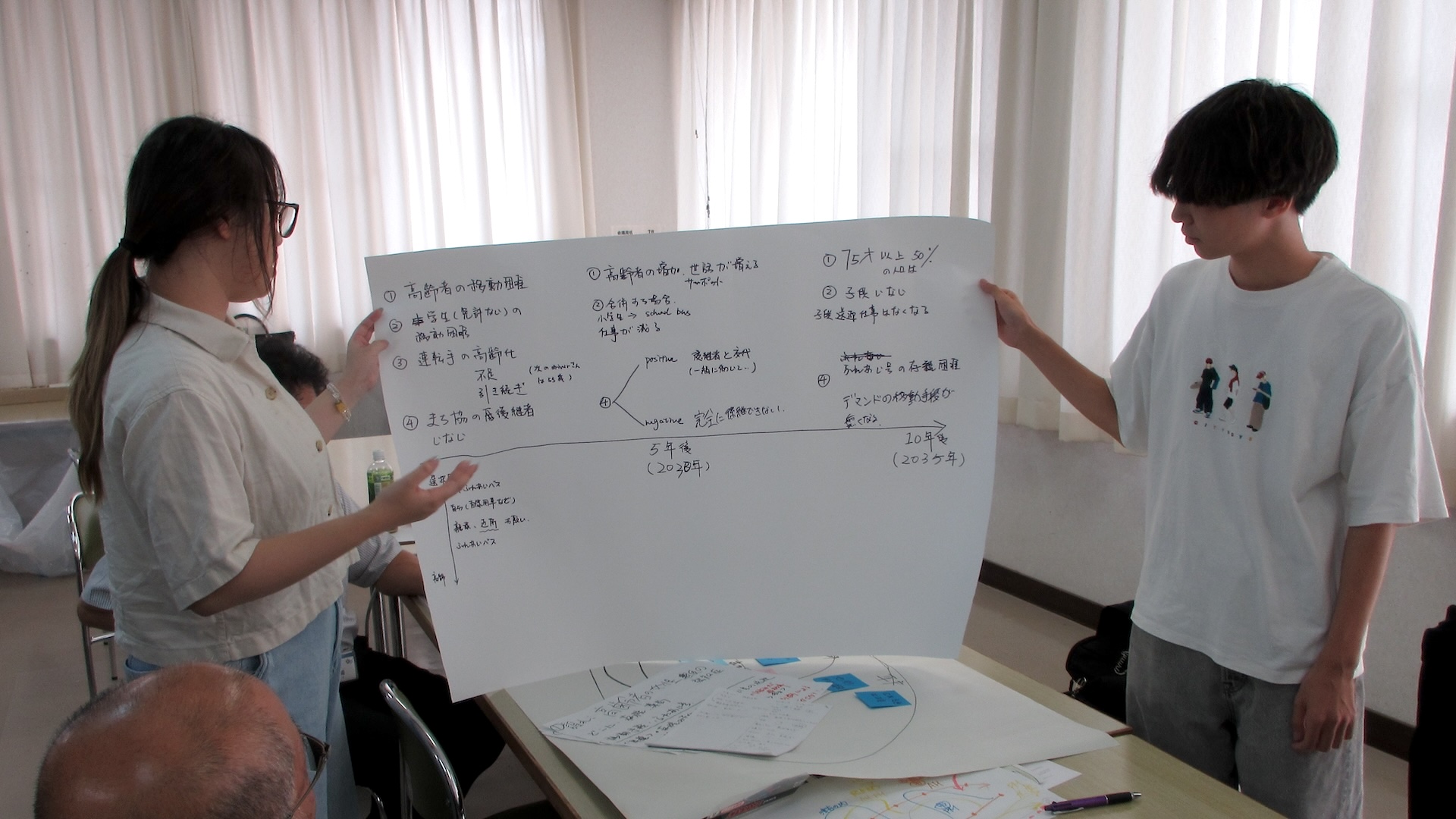

この日のワークショップは、9:00〜12:00の第1部と13:00〜16:00第2部の2部構成でした。 第1部では、16名の参加者が地区ごとに4つのグループに分かれ、地区の移動環境の現状を分析し、その課題を模造紙に整理しました。 第2部では、それぞれのグループが地区の状況を説明し他のグループからの質問を受け回答するという時間が設けられました。 これによって各地区で抽出された課題が、地区独自の課題なのか、それとも市南部全体に共通する課題なのかが可視化されました。 さらに、隣り合う地区が連携することで、互いの課題を協力して解決できるのではないかといった建設的な議論が行われていました。

大学と地域との関わり方

ワークショップでは、学生が中心となって議論を牽引していました。 茨城県と千葉県にある大学の学生が、平戸市の移動手段の問題を自分ごととして捉え、その解決策を導き出すことを目ざして一所懸命に議論する様子に感銘を受けました。 先生方は「プロジェクトに参加した学生はその後とても伸びる」とおっしゃっていて、また地域の方からは「若く柔軟な考えをもつ学生さんと議論できることのメリットはとても大きい」との言葉がありました。 日本、特に地方はこれから厳しい時代を迎えますが、地域と大学の双方にメリットのある、このような取り組みの重要性は今後ますます高まるだろうと思います。